1.পরিবেশের পরিবর্তন শনাক্তকরণ এবং উদ্ভিদের সাড়াপ্রদানের পদ্ধতি

পরিবেশ সর্বদা পরিবর্তিত হয়। আর এই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে জড়জগৎ ও জীবজগৎ নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ঘটিয়েছে কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ পরিবেশের যে-কোনো পরিবর্তন শনাক্ত করে সেই অনুযায়ী জীবের সাড়াপ্রদানের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ঘটনা হল সংবেদনশীলতা বা উত্তেজিতা এবং যেসমস্ত বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ শক্তি জীবকে সাড়াপ্রদানে সক্ষম করে তোলে, সেগুলি হল উদ্দীপক বা স্টিমুল্যান্ট। যেমন- জল, বায়ু, আলো, তাপ, স্পর্শ ইত্যাদি হল বাহ্যিক উদ্দীপক এবং ক্ষুধা, তৃষয় ইত্যাদি হল অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক।

1.1 চলন ও গমনের সংজ্ঞা:

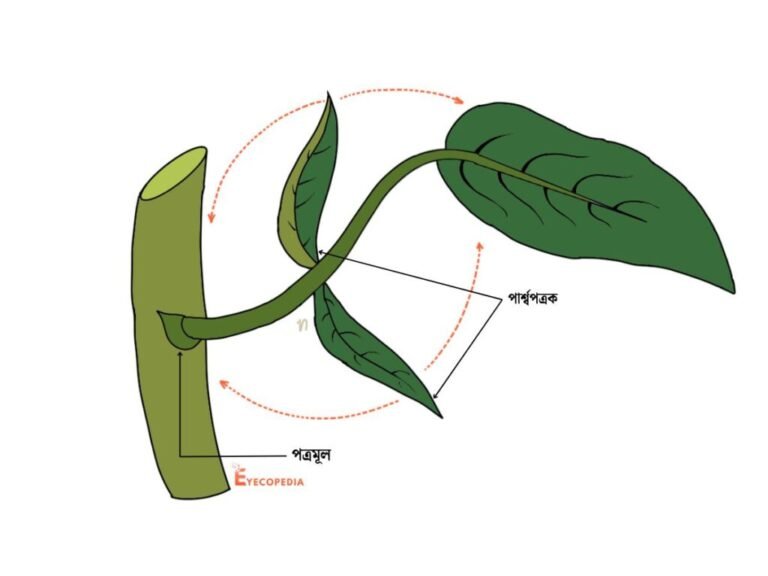

চলন: নির্দিষ্টস্থানে সংলগ্ন থাকাকালীন বাইরের উদ্দীপকের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে, জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনকে চলন বা মুভমেন্ট বলে।

উদাহরণ- ভলভক্স, দোনাইডোমোনাস ইত্যাদি কয়েকটি নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ ছাড়া সমস্ত উদ্ভিদজগতে চলন দেখায়।

গমন: খাদ্য-সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, বাসস্থান খোঁজা ও প্রজননের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার দ্বারা নিজের চেষ্টায় সমগ্র জীবদেহের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া অথবা নির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য কোনো দূরত্ব অতিক্রম করাকে গমন বা লোকোমোশান বলে।

উদাহরণ- স্পঞ্জ, প্রবাল ইত্যাদি ।

1.2 উদ্দীপনার প্রভাবে উদ্ভিদের সাড়াপ্রদান:

লজ্জাবতী এবং বনচাঁড়াল উদ্ভিদের মধ্যে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা পাঠিয়ে তিনি দেখান উদ্দীপনা উদ্ভিদ কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পাতায় পৌঁছে লজ্জাবতী পাতাকে নুইয়ে দিচ্ছে এবং বনচাঁড়াল উদ্ভিদের পাতার স্বতঃস্ফূর্ত চলন ঘটাচ্ছে।এর কারণ হল এই উদ্ভিদের পরিণত কোশের রসস্ফীতির হ্রাস ও বৃদ্ধি। এটি হল প্রকরণ চলনের উদাহরণ।

1.3 আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা সংক্রান্ত আবিষ্কার:

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কেসকোগ্রাফ, ইলেকট্রিক প্রোব ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের সংবেদনশীলতা প্রমাণ করেন।এই আবিষ্কারের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়- গাছের প্রাণ আছে এবং গাছেরাও উদ্দীপনায় সাড়া দেয়।

2.I উদ্ভিদের চলন

উদ্ভিদ চলনের সংজ্ঞা: যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ উদ্দীপকের প্রভাবে একস্থানে স্থির থেকে শুধুমাত্র তার দেহের বিভিন্ন অংশের সঞ্চালন করে, তাকে উদ্ভিদের চলন বলে।

উদ্ভিদ চলনের প্রকারভেদঃ উদ্ভিদ চলনকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

[1] ট্যাকটিক বা আবিষ্ট চলন

[2] ট্রপিক বা দিগুনির্ণীত চলন

[3] ন্যাস্টিক বা কাপ্তি চলন

[1] ট্যাকটিক চলন

সংজ্ঞা: আলো, তাপমাত্রা, রাসায়নিক পলখ, বৈদুতিক শক্তি ইত্যাদি যে কোনো বহিঃস্থ উদ্দীপকের প্রভাবে উদ্ভিদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়াকে দাকটিক চলন বলে।

প্রকারভেদ

- ফোটোট্যাকটিক চলন: বহিঃস্থ উদ্দীপক আলোকের প্রভাবে যে ট্যাকটিক চলন দেখা যায়, তাকে ফোটোট্যাকটিক চলন বলে।

উদাহরণ– এককোশী শৈবাল ক্ল্যামাইডোমোনাসের আলোর উৎসের দিকে যাওয়া।

- কেমোট্যাকটিক চলন: বহিঃস্থ উদ্দীপক রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে যে ট্যাকটিক চলন দেখা যায়, তাকে কেমোট্যাকটিক চলন বলে।

উদাহরণ– মসের শুক্রাণু গ্লুকোজের প্রভাবে ডিম্বাণুর দিকে যায় এবং ফার্ন গাছের শুক্রাণু ম্যালিক অ্যাসিড দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ডিম্বাণুর দিকে যায়।

- থার্মোট্যাকটিক চলন: বহিঃস্থ উদ্দীপক উষ্ণতা বা তাপমাত্রার প্রভাবে যে ট্যাকটিক চলন দেখা যায়, তাকে থার্মোট্যাকটিক চলন বলে।

উদাহরণ- ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স ইত্যাদি শৈবালে এই ধরনের চলন দেখা যায়।

4.হাইড্রোট্যাকটিক চলন: যে ট্যাকটিক চলন জলের প্রভাবে সংঘটিত হয়, তাকে হাইড্রোট্যাকটিক চলন বলে।

উদাহরণ– এককোশী শৈবাল, ভলভক্স ইত্যাদি শুষ্ক স্থান থেকে জলের দিকে সরে যাওয়া।

- রিওট্যাকটিক চলন: উদ্ভিদে জলস্রোতেরতারতম্যের জন্য যে ট্যাকটিক চলন পরিলক্ষিত হয়, তাকে রিওট্যাকটিক চলন বলে।

উদাহরণ– নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে এইরকম চলন দেখা যায়।

- গ্যালভানোট্যাকটিক চলন: উদ্ভিদে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে যে ট্যাকটিক চলন সংঘটিত হয়, তাকে গ্যালভানোট্যাকটিক চলন বলে।

উদাহরণ– কয়েক প্রকার শৈবালে দেখা যায়।

[2] ট্রপিক চলন

সংজ্ঞা: বহিঃস্থ উদ্দীপকের গতিপথের দ্বারা প্রভাবিত উদ্ভিদ অঙ্গের বৃদ্ধিজনিত আবিষ্ট বক্রচলনকে ট্রপিক চলন বলে।

প্রকারভেদ

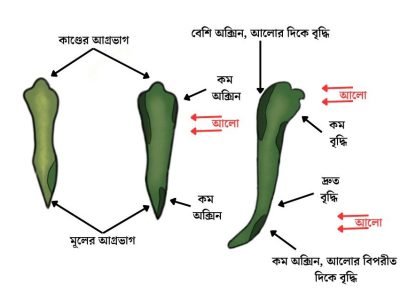

a. ফোটোট্রপিক চলন: যে ট্রপিক চলনে উদ্ভিদ অঙ্গ আলোক উদ্দীপকের গতিপথ দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে ফোটোট্রপিক চলন বা আলোকবৃত্তি বা আলোক নির্ণীত বক্র চলন বা ফোটোট্রপিজম বলে।

উদাহরণ– উদ্ভিদের বিটপ অংশ অর্থাৎ কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, পাতা ইত্যাদি অঙ্গ আলোর দিকে বর্ধিত হয়।

পরীক্ষা: অন্ধকার ঘরের একটিমাত্র জানালা খুলে একটি কাচের জারের মধ্যে একটি সতেজ চারাগাছ জানালার পাশে রাখা হল।

পর্যবেক্ষণ: কয়েকদিন পরে দেখা গেল, চারাগাছটির কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা জানালার দিকে বেঁকে গেছে এবং মূল তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ অন্ধকারের দিকে বেঁকে গেছে।

সিদ্ধান্ত: এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, উদ্ভিদের বিটপ বা কাণ্ডের চলন আলোর উৎসের গতিপথের দিকে হয়েছে অর্থাৎ আলোকবর্তী চলন ঘটেছে।

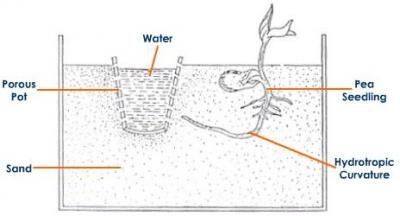

b. হাইড্রোট্রপিক চলন: যে ট্রপিক চলনে উদ্ভিদ অঙ্গ জলের উৎসের গতিপথ দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে হাইড্রোট্রপিক চলন বা জলনির্ণীত বজ্রচলন বা জলবৃত্তীয় চলন বা হাইড্রোট্রপিজম বলে।

উদাহরণ– উদ্ভিদের মূল অংশ জলের উৎসের দিকে ধাবিত হয়।

পরীক্ষা: একটি চালুনিতে কিছু ভিজে কাঠের গুঁড়ো রেখে তার মধ্যে কয়েকটি অঙ্কুরিত ছোলা বীজ রেখে চালুনিটিকে ঝুলিয়ে রাখা হল।

সিদ্ধান্ত: এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে,উদ্ভিদের মূল জলের উৎসের দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ মূলে পজিটিভ হাইড্রোট্রপিক বা অনুকূল জলবর্তী চলন ঘটে এবং কাণ্ড জলের উৎসের বিপরীত দিকে বর্ধিত হয় অর্থাৎ কাণ্ডে নেগেটিভ হাইড্রোট্রপিক বা প্রতিকূল জলবর্তী চলন ঘটে।

c. জিওট্রপিক চলন: যে ট্রপিক চলনে উদ্ভিদ অঙ্গ অভিকর্ষ বলের গতিপথ দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে জিওট্রপিক চলন বা অভিকর্ষনির্ণীত চলন বা অভিকর্ষবৃত্তীয় চলন বা জিওট্রপিজম বলে।

উদাহরণ– উদ্ভিদের মূল মাটির ভেতর বেড়ে পৃথিবীর ভরকেন্দ্রের দিকে বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির ওপর পৃথিবীর ভরকেন্দ্রের বিপরীত দিকে বৃদ্ধি পায়।

পরীক্ষা: একটি পেট্রিডিসে ভিজে তুলোর প্যাড রেখে তার ওপর কয়েকটি সদ্য অঙ্কুরিত ছোলা বীজ পিনের সাহায্যে আটকে দেওয়া হল এবং এই অবস্থায় পেট্রিডিসটিকে আংটার সাহায্যে টেবিলের ওপর খাড়াভাবে রাখা হল।

পর্যবেক্ষণ: কয়েকদিন পরে দেখা গেল, বীজের ভ্রূণমূল নীচের দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভ্রূণমুকুল উপরের দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিদ্ধান্ত: এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, উদ্ভিদের মূলে পজিটিভ জিওট্রপিক বা অনুকূল অভিকর্ষবর্তী এবং কাণ্ডে নেগেটিভ জিওট্রপিক বা প্রতিকূল অভিকর্ষবর্তী চলন দেখা যায়।

[3] ন্যাস্টিক চলন

সংজ্ঞা: বহিঃস্থ উদ্দীপকের তীব্রতার মাত্রা ও স্থায়িত্ব দ্বারা প্রভাবিত উদ্ভিদ অঙ্গের রসস্ফীতিজনিত বক্র চলনকে ন্যাস্টিক চলন বলে।

প্রকারভেদ

1) ফোটোন্যাস্টিক চলন: আলোকের তীব্রতা অনুসারে উদ্ভিদ অঙ্গের রসস্ফীতি জনিত বক্র চলনকে ফোটোন্যাস্টিক বা আলোকব্যাপ্তি চলন বলে।

উদাহরণ– সূর্যমুখী, পদ্ম ইত্যাদি ফুল সুর্যালোক অর্থাৎ দিনেরবেলায় ফোটে এবং সূর্যাস্তের পর অর্থাৎ অন্ধকারে বন্ধ হয়। আবার জুই, সন্ধ্যামালতি ইত্যাদি ফুল সূর্যাস্তের পর অর্থাৎ অন্ধকারে ফোটে এবং দিনের আলোকে বন্ধ হয়ে যায়।

2) থার্মোন্যাস্টিক চলন: তাপের তীব্রতার তারতম্য অনুসারে উদ্ভিদ অঙ্গের রসস্ফীতি জনিত বজ্র চলনাকে থামোন্যাস্টিক, বা তাপব্যাপ্তি চলন বলে।

উদাহরণ– টিউলিপ ফুলের পাপড়ি বেশি তাপে খুলে যায়, আবার কম তাপে মুড়ে যায় |

3)এসিসমোন্যাস্টিক চলন: পেশ, আঘাত অথবা বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি উদ্দীপকের ধারখার রার নিয়ন্ত্রিত হয়ে উদ্ভিদ অঙ্গের রসস্ফীতিজ বক্র চলনকে সিসমোন্যাস্টিক চলন বালে।

উদাহরণ – লজ্জাবতী উদ্ভিদের পাতা স্পর্শ করলে মুড়ে যায়।

4)কেমোন্যাস্টিক চলন: রাসায়নিক পদার্থের তীব্রতার প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের রসস্ফীতিজনিত বক্র চলনকে কেমোন্যাস্টিক বা রসায়নব্যাপ্তি চলন বলে।

উদাহরণ– সূর্যশিশির পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পত্রফাঁদে পতঙ্গ বসলে, পতঙ্গের প্রোটিনের প্রভাবে কর্ষিকাগুলি |